Es ist die alte Geschichte vom armen Müllersohn Hans, der von seinem Vater nichts weiter erbt, als einen Kater. Da er glaubt, dieser könne ihm lebend nichts nützen, ist er drauf und dran, ihm das Fell über die Ohren zu ziehen, um sich daraus wenigstens warme Handschuhe für den Winter machen zu können. Aber es stellt sich heraus, dass der Stubentiger doch zu mehr zu gebrauchen ist: Nachdem er seinem Herrchen offenbart, dass er sprechen kann und Hinze heiße, bietet er ihm seine Dienste an und verlangt als Gegenleistung „lediglich“ ein paar Stiefel. Dafür verspricht er sagenhaften Reichtum. Wie das Märchen weitergeht, wissen wir alle: Mit Hilfe des treuen Katers nimmt Hans das Schloss eines bösen Zauberers mitsamt dessen Ländereien in Besitz und darf schlussendlich die schöne Tochter des Königs heiraten. Eingefasst ist die altbekannte Erzählung in eine unterhaltsame Rahmenhandlung, die am Hofe eines vom Alltag gelangweilten Königs und seiner nicht minder angeödeten Tochter spielt, an dem zwei fahrende Theatermacher endlich für die schon lang ersehnte Abwechslung sorgen. Und obwohl sie anfangs noch wegen Mundraubs im Kerker landen, gibt es auch für diese ein Happy End. „Neben der Botschaft des Märchens, mit Klugheit und Mut Veränderungen seiner Situation zu bewirken und als scheinbarer ‚Loser‘ glücklich zu werden, erlaubt die Aufführung einen transparenten Blick hinter das Theaterleben. Das Publikum konnte offen die Verwandlung der einzelnen Personen in ihren jeweiligen Rollen erleben.“ (Ars Tremonia)

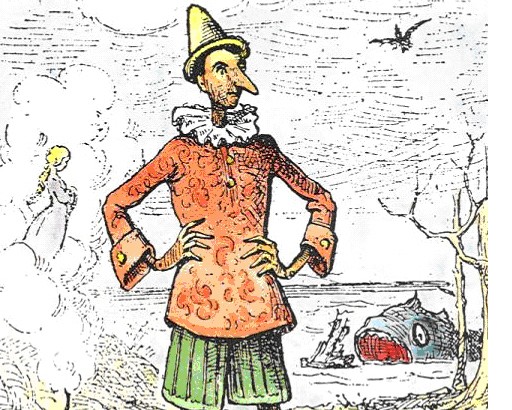

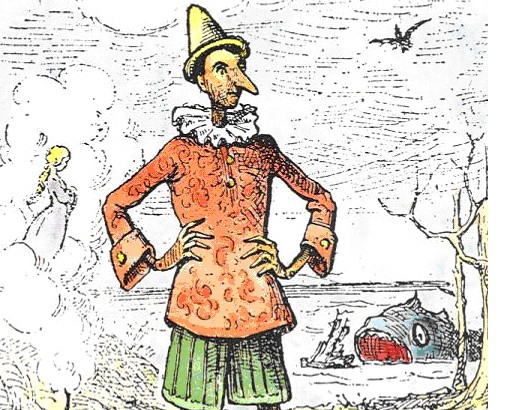

Für den Puppenmacher Geppetto geht ein Traum in Erfüllung: Er bekommt einen kleinen Sohn, Pinocchio. Doch der Kleine ist alles andere als ein normaler Junge, da er vollkommen aus Holz ist. Ein Wunder geschieht und Geppetto traut seinen Augen kaum, denn die Puppe erwacht zum Leben. Pinocchios Weg erzählt die Geschichte vom sprechenden Holzklotz zum mitfühlenden Jungen. Und obwohl die freche Marionette das Ziel immer vor Augen hat, kommt sie wieder und wieder vom Weg ab, lässt sich vom Puppentheater, von den Gaunern Fuchs und Kater und vom Spielland verlocken. Erst durch das Wiedersehen mit seinem Papa im Walfischbauch wird der „Holzkopf“ zum rechten Sohn. (www.landestheater-linz.at) „Ein entzückender Pinocchio: Mit seiner zarten Statur, dem beinahe holzfarbenen Teint, den langen Gliedmaßen und dem Schlenkergang wirkt er tatsächlich wie eine lebendig gewordene Puppe – von der ersten Minute des Geschnitztwerdens bis zur letzten Minute der Menschwerdung eine hervorragende Darstellung. […] Die Geschichte ist lustig, spannend […]. Dabei zeigt Regisseurin Petra Wüllenweber jedoch gutes Gespür, damit die Kleinen nicht vor Angst zu bibbern beginnen. Sie hält die Spannung die eineinviertel Stunden großteils aufrecht.“ (OÖNachrichten, 14.11.11)

Zwei komische Figuren, ein Mann und eine Frau, wollen eine Geschichte erzählen. Die schönste Geschichte, die sie kennen. Eine Geschichte von Liebe soll es sein, eine Geschichte vom Guten und vom Bösen. Eine Geschichte voll Verwandlung und spannender Wendungen. Welche Geschichte ist schauriger und wunderbarer als die von dem schönen Mädchen, das sich, um das Leben ihres Vaters zu retten, in die Hände eines Biests begibt. Denn das liebe Kind gruselt sich vor dem scheußlichen Monster, es denkt, es soll gefressen werden. Aber das Biest ist kein gewöhnliches Monster. Es hat ein großes Geheimnis: unter der hässlichen Oberfläche verbirgt sich nicht nur ein guter Charakter, sondern sogar ein wunderschöner Prinz. Und das Mädchen? Vielleicht ist es gar nicht so lieb und schön, wie alle meinen. Vielleicht ist auch das Mädchen ein Biest. Auch dieses Geheimnis muss noch jemand entdecken. Diese neue Fassade des alten Märchens geht auf spielerische Weise mit unseren Träumen und Illusionen um, ohne diese zu zerstören. "Den Autoren ist es gelungen, ein Theaterstück zu finden, das große Kraft hat. [...] Sie haben den langen, beschwerlichen Weg zu ihrem ersten Kuss erzählt, und in der Umarmung der beiden Liebenden wurde das Stück zu einer großen Umarmung für die Zuschauer." (Begründung der Jury, NRW, 1999) "Ein zauberhaftes Stück. Natürlich geht es um die Liebe. Und um die Angst davor. Um die Angst vor den eigenen Gefühlen und das Zurückweichen vor zuviel Nähe. Ein ziemlich modernes Stück also." (Saarbrücker Zeitung, 05.11.02) "Sie und er. Sechs, 16 oder 46 Jahre alt? Egal, alles ab sechs ist möglich, darüber spielt das Alter keine Rolle. Sie ist schön. Er ist hässlich. Er will sie küssen, sie findet Küsse scheußlich. Er liebt. Sie liebt nicht. Er gibt irgendwann auf, sich nach ihrer Liebe zu sehnen, singt und plötzlich ist er in ihren Augen schön. Finden er und sie zueinander? [...] Das Stück entflammte Kinder wie Erwachsene." (Die Welt, 27.09.05) „Eine pfiffige, entschlossene Märchenversion, die immer mit einem Bein im Heute steht.“ (Frankfurter Rundschau, 26.05.14)

"Sie nennen ihn nur noch den Mordhof, den einsam gelegenen Hof der Danners in Tannöd. Eine ganze Familie wurde in einer Nacht ausgelöscht, mit der Spitzhacke erschlagen. Gemocht hat sie kaum jemand, mürrische, geizige Leute waren sie und den ein oder anderen hat der alte Bauer wohl auch übers Ohr gehauen. Aber selbst die Kinder wurden grausam ermordet, und so geht die Angst um im Dorf, denn vom Mörder fehlt jede Spur. Diese Spur muss der Leser aufnehmen. Unheimlich wird es, weil man jeden Schritt des Mörders mit verfolgt, ihn beobachtet bei seinen alltäglichen Verrichtungen, ohne seine Identität zu kennen. Die spannende Unruhe, die einen bis zum Ende nicht verlässt, löst sich erst auf, wenn das Mosaik komplett ist." (Klappentext Edition Nautilus, Hamburg 2006) Ausgezeichnet mit dem Martin Beck Award 2008 (Internationaler Kriminalroman), dem Deutschen Krimi Preis 2007 (1. Platz), dem Friedrich-Glauser-Preis 2007 (Debüt) sowie dem Corine Leserpreis 2007. Stand auf der Krimiwelt-Bestenliste 2006 (Platz 1), insgesamt 58 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste (Platz 1) und wurde über eine Million Mal verkauft. „Tannöd“ wurde bisher in 22 Sprachen übersetzt und 2009 in der Regie von Bettina Oberli u.a. mit Monica Bleibtreu und Julia Jentsch von Wüste-Film-West (zusammen mit Bernd Eichingers Constantin) verfilmt. Das Dramatisierungsrecht des Romans „Tannöd“ für den deutschsprachigen Raum ist ausschließlich über den Theaterstückverlag zu erwerben. Sie erhalten von uns eine .pdf-Datei des jeweiligen Romans sowie im Fall einer Aufführung die .doc-Datei. Andrea Maria Schenkel wäre – nach Rücksprache – gerne bereit, selbst eine Bühnenfassung ihrer Prosawerke zu erstellen. Es besteht aber auch die Möglichkeit – ebenfalls nach Rücksprache –, dass das jeweilige Theater eine Bühnenfassung in Auftrag gibt.

„München, Ende der 30er Jahre: Süß und sehnsüchtig ist der Traum vom Glück in der großen Stadt – auch Kathie träumt ihn und entflieht der Enge des dörflichen Lebens. Manch eine ist hier schon unter die Räder gekommen, aber sie wird es schon schaffen. Oder? Dunkelhaarig, kräftig und hübsch ist sie, wie die Frauen, die seit einiger Zeit in München und Umgebung spurlos verschwinden. Der Teufel scheint auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Nach dem großen Erfolg ihres Debüts Tannöd erweist sich Andrea Maria Schenkel mit ihrem zweiten Roman als Meisterin des Genres. Auch diesem Kriminalroman liegt ein authentischer Fall zugrunde, den die Autorin stilsicher bearbeitet: Johann Eichhorn wurde 1939 wegen vielfacher Vergewaltigung und Mord in München in einem Schnellverfahren verurteilt und hingerichtet.“ (Klappentext Edition Nautilus) „Kalteis“ (2007) basiert auf einer historischen Begebenheit, wurde mit dem Deutschen Krimi Preis 2008 prämiert, stand 2007 für zwei Monate auf Platz 1 der Krimiwelt-Bestenliste und seit Erscheinen im August 2007 insgesamt ca. 30 Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. „Kalteis“ wurde bisher in elf Sprachen übersetzt. Eine Verfilmung ist durch die Hamburger Kino Kompanie (zusammen mit Constantin) in der Regie von Hark Bohm geplant. Das Dramatisierungsrecht des Romans „Kalteis“ für den deutschsprachigen Raum ist ausschließlich über den Theaterstückverlag zu erwerben. Sie erhalten von uns eine .pdf-Datei des jeweiligen Romans sowie im Fall einer Aufführung die .doc-Datei. Andrea Maria Schenkel wäre – nach Rücksprache – gerne bereit, selbst eine Bühnenfassung ihrer Prosawerke zu erstellen. Es besteht aber auch die Möglichkeit – ebenfalls nach Rücksprache –, dass das jeweilige Theater eine Bühnenfassung in Auftrag gibt.

"‘Einer für alle, alle für einen!‘ - Wer kennt ihn nicht, den berühmtesten Schlachtruf der Weltliteratur von jenen drei Musketieren, die mit feiner Klinge Leib und Leben ihres Königs schützen und dabei Tag für Tag ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen? Doch bis der junge d’Artagnan ein echter Musketier wird, gibt es viele Prüfungen und Abenteuer zu bestehen, um von den drei Haudegen Athos, Porthos und Aramis als Freund angenommen zu werden - und das, obwohl er sich der Sympathie des väterlichen Patrons der Musketiere, Monsieur Treville, sicher sein kann. Die Machtverhältnisse im Frankreich des Jahres 1624 sind alles andere als leicht durchschaubar: Der König wurde soeben ermordet, und sein Nachfolger Ludwig XIII. ist gerade einmal neun Jahre alt, als er den Thron der Grande Nation besteigt. Bis zu seiner Volljährigkeit vertritt ihn in den Amtsgeschäften kein Geringerer als der mächtige und einflussreiche Kardinal Richelieu, und in dessen Dunstkreis verfolgen viele zwielichtige Gestalten ihre ganz persönlichen Interessen, die so gar nicht zum Wohl des Landes und der Krone gereichen. Damit hat man als Musketier alle Hände voll zu tun. Die Nähe zum Thron und zur Macht - das bedeutet für einen jungen Musketier wie d’Artagnan vor allem eines: schnellstmöglich zu lernen, Intrigen zu durchschauen und die manchmal kleinen Unterschiede zwischen Freund und Feind zu erkennen." (Theater der Jugend, Wien) "Prendergast bringt die Geschichte des wagemutigen d’Artagnan auf den Punkt." (Wiener Zeitung, 16.10.14) "Eingängige Unterhaltung. D’Artagnon und die drei Musketiere führen durch einen rasanten Abend samt beeindruckenden - um nicht zu sagen filmreifen - Degenkämpfen. Alles vorbildlich und schön anzuschauen: Schauspieler, Bühne und Kostüme. Alles vorhanden: Spannung, Herzschmerz, Action und Situationskomik." (www.jungekritik.com, 24.10.14)

Überreizt, überanstrengt, überfordert – so unterschiedlich die jungen Protagonist*innen auch auf die veränderte Situation reagieren, sie alle haben den neuen Status quo jetzt schon über. Da ist zum Beispiel Anna, die allein mit ihrer Mutter in einer kleinen Pariser Wohnung langsam den Verstand zu verlieren glaubt; da ist der namenlose Junge, der selbst während der Ausgangssperre die Kränkungen der Mitschüler nicht ertragen kann. Aber da ist auch Michael, der sich durch den Lockdown Rettung aus einer sterbenspeinlichen Lage erhofft; und die drei Kinder, die abends an den Dachfenstern sitzen und sich – nicht ganz ohne einen leisen Hauch Faszination – für ihre krakeelenden Eltern schämen. 22 internationale Autor*innen haben 20 verschiedene kleine Welten geschaffen, die mal lustig, mal traurig, meist aber auch hoffnungsvoll und immer berührend die Lebensumstände junger Menschen in dieser bisher wohl seltsamsten Phase des 21. Jahrhunderts widerspiegeln: Alle wissen, es sind haarige Zeiten – Quaranteens – Corona Borealis – Das piepsende Telefon – Fatty – Tubias – Sogar den Tod – Der surrealistische Lockdown – Die Insel – Szene „1“ – Keine Flugzeuge nötig – Heimlich – Das waren keine Hubschrauber – Die Hölle, das ist der Lockdown – Lebensretter – Danach – Vier Tüten Flips – Vier Ecken – Die sieben Tode des Jungen – Teenager, Treiber & Träumer Synopsen aller Minidramen finden sich im Anhang des Textbuchs.

"'Pinocchio', die Geschichte vom aus Holz geschnitzten Knaben mit der langen (Lügen)Nase, der, statt in die Schule zu gehen, Abenteuer erlebt und Prüfungen besteht, ist natürlich bestens geeignet als bekannter Stoff fürs Kinderstück - wenn es so von aller Droh-Pädagogik befreit ist wie in dieser Fassung. In einer erfrischend modernen Sprache erzählen Kelting und Schlachter die erlebnisreichen Stationen von Pinocchios Gang in die Welt." (Kulturkanal, 07.11.97) "Entstanden ist ein Theaterkleinod für die Kleinen ab 5 Jahren, aber auch eines für die viel, viel größeren. [...] Wenn Pinocchio zum Schluss seinen Vater Gepetto im Magen des Hais wiederfindet, hat er viel erlebt und manches gelernt. Wir Zuschauer aber auch. Und was das Tollste ist: wir haben dabei viel Spaß gehabt. So kann, so soll Theater sein. So einfach und so wundervoll." (Lausitzer Rundschau, 17.11.03)

Mogli wächst als Menschenjunge bei den Wölfen auf, doch es hat einen Feind, den Tiger Shere Khan. Er will Jagd machen auf Mogli. Den Wölfen wird die Angelegenheit zu heiß und die Ratsversammlung beschließt, dass Mogli nun allein in den Dschungel muss. Auf dieses Leben wird er durch seine Freunde – den Bär Baloo und den Panther Bagheera – vorbereitet. Er wird von den Affen entführt und mit Hilfe der Schlange Kaa wieder befreit. Mogli holt sich das Feuer von den Menschen und verjagt den gefährlichen Tiger; gleichzeitig merkt er aber auch, dass sein Platz nicht im Dschungel ist, sondern im Dorf bei den Menschen. Diese Theater-Fassung beschreibt das Verhalten der Tier-Figuren sehr genau und ist in einer klaren Sprache gehalten. Das Komponisten-Team wollte weg vom kurzlebigen, immer gleich klingenden Synthesizer-Gedudel: Gitarre, Bass, Schlagzeug. Handgemachte Rockmusik mit indischem Touch; kurze, prägnante Songs, die beim Nachhausegehen in den Ohren hängenbleiben. "Es gibt Spaß für die Kleinen und Späße für die Großen, viel Unterhaltung für alle Altersgruppen und Denkanstöße für diejenigen, die vom Theater darüber hinaus Substanz erwarten. Mit der militärisch geprägten Dschungelpatrouille der Elefanten um Oberst Hathi und den Geiern sind zwei Spaßmachertruppen eingebaut, deren Auftritte immer wieder das Geschehen durchziehen und für Auflockerung sorgen. Rudyard Kiplings Orginalgeschichte geht aber noch weiter und macht deutlich, dass nicht nur die tierischen, sondern auch die menschlichen Beziehungen zu einem ziemlichen 'Dschungel' werden können." (Mindener Tageblatt, 02.06.05)

"Auf dem Hof des Bauern lebt die Kuh Rosmarie zusammen mit anderen Tieren. Eines Morgens beobachtet der Bauer, wie Rosmarie das Schwein beschimpft, weil es sich im Schlamm wälzt. Rosmarie greift auch den Hund lautstark an, weil er unmanierlich frisst, dann das Huhn, weil es beim Eierlegen so laut gackert. Die Kuh Rosmarie sudert, meckert und hat für jeden eine neunmalkluge Strafpredigt parat. Schließlich raubt sie dem Bauern den letzten Nerv. Er schleift die Kuh zum Flughafen und schickt sie mit dem nächstbesten Flugzeug fort - es fliegt nach Afrika! Einige Tage später geschieht etwas Seltsames: Auf dem Bauernhof tauchen verzweifelte Tiere aus Afrika auf und bitten um Hilfe. Zu Hause gefällt es ihnen nicht mehr, seit dort eine besserwisserische Kuh ihr Unwesen treibt. Da hat der Bauer eine Idee ... Zu dem erfolgreichen Kinderstück Die Kuh Rosmarie hat das Landestheater Linz eine klein besetzte Kinderoper in Auftrag gegeben. Sie soll Kindern die Theater-Ausdrucksform Oper nahe bringen und sie zum Singen und Musizieren anregen." (Landestheater Linz) "Der Komponistin Claudia Federspieler ist ein wirklicher Wurf gelungen, der kleine und große Menschen im Sturm erobern wird. [...] Federspieler ist das Kunststück gelungen, die Geschichte von Andri Beyeler auf raffinierte Klangfüße zu stellen, zu unterhalten, dabei subversive Botschaften abzusetzen und dies in klar verständlichen Operntönen!" (Neue Kronen Zeitung, 30.11.07) "Kinder sind ja ein besonders hellhöriges, kritisches Publikum. Wie macht man für sie da ausgerechnet eine Oper? Am Zustandekommen dieses Projektes mischten jedenfalls etliche Könner mit: Andri Beyeler, der nach dem Bilderbuch 'Die Kuh Rosalinde' (umgetauft in 'Rosmarie') von Frauke Nahrgang und Winfried Opgenoorth textete [...] und last but not least Komponistin Claudia Federspieler, aus deren Feder schon [...] manches auf das Notenpapier floss, was das unterrepräsentierte Genre Kinderoper bereicherte." (Neues Volksblatt, 30.11.07) "Ein Zweiakter, der mit Komik und schöner Musik nicht nur die kleinen Zuschauer begeisterte." (Österreich, 30.11.07) "Sie weiß alles besser und sagt allen, was zu tun ist: die Kuh Rosmarie. Die sangesfreudige Kuh treibt auf einem Bauernhof ihr Unwesen. Rosmarie trällert ihre Weisheit in die Welt hinaus - und das meistens im Duett mit ihrem Gesangspartner. [...] Mit komödiantischem Talent, einfallsreicher musikalischer Gestaltung und einer lustigen Geschichte gelingt es, die Zuhörer/innen im Festsaal fast 50 Minuten bei der Stange zu halten. 'Kinder sind streng: Wenn es ihnen nicht gefällt, dann sind sie weg', ist auch VS-Direktor Herbert Helfrich von der spannenden Aufführung angetan. [...] Und was sagt das Premierenpublikum nach der Uraufführung? 'Die Rosmarie war ganz schön zickig, die hat ja alle beleidigt. Der Löwe hat mir am besten gefallen', erzählt Christoph aus der 4b. [...] Lena fühlte sich bei Rosmarie an einen Zahnarzt, Lehrer und an einen 'Chef' erinnert. 'Es kommt nicht so oft vor, dass eine Oper lustig und spannend ist', ist sie voll des Lobes und kann sich auch vorstellen, wieder einmal einer Oper zu lauschen. Wie Lena waren einige überrascht, dass 'Opern gar nicht so traurig sind'." (KirchenZeitung Diözese Linz, 06.12.07)